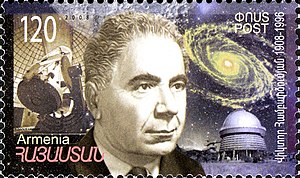

Амбарцумян Виктор Амазаспович

Ви́ктор Амаза́спович Амбарцумя́н (арм. Վիկտոր Համազասպի Համբարձումյան, 5 [18] сентября 1908, Тифлис — 12 августа 1996, Бюракан) — выдающийся армянский, советский астрофизик, астроном, основатель школы теоретической астрофизики в СССР[2].

Академик АН СССР (1953, член-корреспондент с 1939). Академик АН Армянской ССР (1943) и её президент (1947—1993), президент Международного астрономического союза (1961—1963).

Известен своими теориями о происхождении и эволюции звезд и звездных систем[2]. Амбарцумян работал в области физики звёзд и туманностей, звёздной астрономии и динамики звёздных систем, космогонии звёзд и галактик, а такжематематики: имеет труды по обратным задачам спектрального анализа дифференциальных операторов. Он — основатель Бюраканской астрофизической обсерватории.

Дважды Герой Социалистического Труда (1968, 1978). Национальный Герой Армении (11 октября 1994). Дважды лауреат Сталинской премии (1946, 1950). Лауреат Государственной премии Армянской ССР (1988). ЛауреатГосударственной премии Российской Федерации (1995). Лауреат Премии Жюля Жансена, а также других наград и званий![]()

Содержание

- 1Биография

- 2Направления научной деятельности

- 2.1Физика звёздных оболочек и газовых туманностей

- 2.2Динамика и статистическая механика звёздных систем

- 2.3Природа межзвёздной материи и теория флуктуаций

- 2.4Теория рассеяния света в мутных средах

- 2.5Звёздные ассоциации и эволюция звёзд

- 2.6Физика молодых звёзд и источники звёздной энергии

- 2.7Внегалактическая астрономия

- 2.8Математика

- 3Признание

- 4Педагогическая деятельность

- 5Научно-организационная деятельность

- 6Общественно-политическая деятельность

- 7Награды и звания

- 8Членство в научных организациях

- 9Международная премия им. В. А. Амбарцумяна

- 10Библиография

- 11Примечания

- 12Литература

- 13Ссылки

Биография

Виктор Амазаспович Амбарцумян родился в Тифлисе 5 (18) сентября 1908 года вармянской семье[2]. Отец Амбарцумяна был филологом, однако способствовал развитию способностей сына в области математики и физики. По путёвке Тифлисского горкома комсомола в 1925 году он поступил на физико-математический факультетЛенинградского педагогического института. В 1926 году, учась уже в Ленинградском университете, Амбарцумян опубликовал первую научную работу, посвященнуюсолнечным факелам[3]. В годы учёбы входил в число корреспондентов-наблюдателейРусского общества любителей мироведения, не являясь формально его членом. По окончании университета он поступил в аспирантуру при Пулковской обсерватории, где работал под руководством А. А. Белопольского с 1928 по 1931 год.

В 1930 году женился на Вере Фёдоровне Клочихиной, родом из деревни УсольеСоликамского уезда Пермской губернии, приёмной дочери астрономов Григория Абрамовича и Пелагеи Фёдоровны Шайн, которой приходилась племянницей.

После окончания аспирантуры работал в Ленинградском университете, где в 1934 году основал и возглавил первую вСССР кафедру астрофизики. В 1935 году без защиты диссертации ему была присуждена учёная степень доктора физико-математических наук. В 1939—1941 годах директор обсерватории Ленинградского университета. С 1940 года член КПСС. В 1941 году, будучи проректором Ленинградского университета, возглавлял исследовательский филиал университета в городе Елабуга, куда были эвакуированы научные лаборатории университета.

В 1939 году Амбарцумян был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1953 году — академиком Академии наук СССР.

В 1943 году была создана Академия наук Армянской ССР. Амбарцумян был избран действительным членом и назначен её вице-президентом, а президентом сталИ. А. Орбели. В 1947 году Амбарцумян был избран президентом АН Армянской ССР, после чего избирался президентом на все сроки до 1993 года. С 1993 года он стал почётным президентом Национальной академии наук Республики Армения.

В 1946 году Амбарцумян основал Бюраканскую астрофизическую обсерваторию, стал её первым директором и продолжал руководство обсерваторией до 1988 года.

Амбарцумян был президентом Международного астрономического союза с 1961 по 1964 годы. Дважды был избран президентом Международного Совета научных союзов (1966—1972).

Виктор Амазаспович Амбарцумян скончался 12 августа 1996 года в Бюракане, похоронен там же недалеко от башни большого телескопа.

Направления научной деятельности[править | править вики-текст]

Физика звёздных оболочек и газовых туманностей[править | править вики-текст]

В 1932 году в журнале «Monthly Notices» Британского королевского астрономического общества была опубликована работа Амбарцумяна «О лучистом равновесии газовых туманностей», признанная краеугольным камнем современной теории газовых туманностей. С этой работы началась целая серия работ Амбарцумяна, посвящённых физике газовых туманностей. В одной из этих работ (совместно с Н. А. Козыревым) удалось впервые оценить массы газовых оболочек, выброшенных новыми звёздами. Методы, разработанные в этой работе, применимы при исследовании газовых оболочек, окружающих нестационарные звёзды, а полученные оценки масс этих оболочек имеют важное значение для выяснения проблем эволюции звёзд, так как дали возможность обнаружения первых признаков изменения состояний звёзд. Амбарцумян заложил основы лучистого равновесия звёздных оболочек и газовых туманностей и объяснил многие особенности их спектров.

Динамика и статистическая механика звёздных систем[править | править вики-текст]

В 1936 году Амбарцумян решает изящную математическую задачу определения распределения пространственных скоростей звёзд с помощью распределения их радиальных скоростей, поставленную знаменитым английским учёным Артуром Эддингтоном. Статья, содержащая это решение, была напечатана в «Monthly Notices» по представлению самого Эддингтона.

Эта же математическая задача была независимо решена позже для целей медицинской компьютерной диагностики. За это решение и создание на его основе соответствующей аппаратуры Г. Н. Хаунсфилду (Англия) и А. М. Кормаку (США) была присуждена Нобелевская премия 1979 года по физиологии и медицине «За разработку компьютерной томографии».

| В.А. Амбарцумян в Бюракане | |

Крупным вкладом в астрономию явились исследования по статистике и динамике звёздных систем, которые привели к созданию основ статистической механики звёздных систем. В 1995 году за цикл работ по динамике звездных систем Амбарцумян был награждён Государственной премией Российской Федерации.

К 1935—1937 годам относится полемика Амбарцумяна с известным английским учёным Джеймсом Джинсом о возрасте нашей звёздной системы — Галактики. Амбарцумян показал, что возраст Галактики на три порядка величины (в тысячу раз) меньше принятой в то время в науке оценки Джинса.

Природа межзвёздной материи и теория флуктуаций[править | править вики-текст]

| В.А. Амбарцумян с Чандрасекаром | |

Большая серия работ Амбарцумяна посвящается изучению межзвёздной среды в Галактике. В этих работах было выдвинуто и обосновано новое представление о том, что явление поглощения света в Галактике обусловлено наличием в межзвёздном пространстве многочисленных пылевых туманностей — поглощающих облаков. На основе этого представления о клочковатой структуре межзвёздной поглощающей среды была разработана теория флуктуаций, которая заложила основу нового направления в астрономии.

Теория рассеяния света в мутных средах[править | править вики-текст]

В годы Великой Отечественной войны Амбарцумян создал новую теорию рассеяния света в мутной среде, основанную на предложенном им принципе инвариантности. На основе математического принципа инвариантности Амбарцумян получил решение ряда нелинейных задач рассеяния света. Принцип инвариантности ныне широко применяется и в других разделах математической физики. В 1946 году за создание теории рассеяния света в мутной среде Амбарцумяну была присуждена Сталинская премия.

Звёздные ассоциации и эволюция звёзд[править | править вики-текст]

Теоретический анализ и обобщение наблюдательного материала о звёздах и звёздных системах нашей Галактики ознаменовались открытием звёздных систем нового типа, расширяющихся систем с положительной энергией, получивших название «звёздных ассоциаций». Амбарцумян доказал молодость звёздных ассоциаций, что послужило основой решения целого ряда принципиальных проблем звёздной космологии. Было доказано, что в Галактике процессы звездообразования продолжаются и сейчас и имеют групповой характер. В 1950 году за открытие и изучение нового типа звездных систем Амбарцумяну была присуждена Сталинская премия.

Физика молодых звёзд и источники звёздной энергии[править | править вики-текст]

Особый интерес представляют результаты исследования необычного излучения, так называемой непрерывной эмиссии, наблюдаемой в спектрах молодых звёзд типа Тау Тельца и примыкающих к ним нестационарных звёзд. Эти исследования привели к важным заключениям относительно природы источников звёздной энергии. На основе изучения звёздных ассоциаций Амбарцумян разработал новую гипотезу о дозвёздной материи, имеющую принципиальное значение. В отличие от классической гипотезы, согласно которой звёзды формируются в результате конденсации (сгущения) диффузной материи, новая гипотеза исходила из представления о существовании массивных тел — протозвёзд неизвестной природы, в результате распада которых формируются звёзды в ассоциациях.

Внегалактическая астрономия[править | править вики-текст]

Большая серия исследований Амбарцумяна посвящена вопросам эволюции галактик — огромных звёздных систем типа нашейГалактики. В частности, следует отметить новое представление об активности ядер (центральных сгущений) галактик, которые играют решающую роль в возникновении и эволюции галактик и их систем. Благодаря этим исследованиям проблема изучения нестационарных явлений грандиозных масштабов, наблюдаемых в галактиках, стала центральной проблемой внегалактической астрономии. К этой серии примыкают и важные исследования Амбарцумяна и его учеников по открытию и изучению голубых выбросов из ядер гигантских галактик, систем галактик нового типа, так называемых компактных галактик и др.

Математика[править | править вики-текст]

Виктор Амбарцумян впервые обратил внимание на обратные задачи спектрального анализа дифференциальных операторов и на их важность для приложений. Ему же принадлежит следующий первый результат в этих задачах: если для непрерывной функции  краевая задача

краевая задача

имеет спектр

имеет спектр  , то

, то  [4].

[4].

Признание

Субраманьян Чандрасекар в статье, посвящённой 80-летию Амбарцумяна, писал[5]:

«Среди астрономов этого столетия своей непреклонностью и преданностью астрономии лишь профессор Ян Оорт может сравниться с академиком Амбарцумяном, хотя во всем остальном они отличаются друг от друга. Сравнение и сопоставление этих двух великих ученых будет почетной темой для историков науки двадцать первого века. В мире академика Амбарцумяна астрономия и астрофизика условно не разделяются на теоретическую и наблюдательную части. Он настоящий астроном».

Цитата из статьи нобелевского лауреата А. М. Кормака «Computed tomography: some history and recent developments» // Proc. of Symposia in Applied Mathematics. — 1985. — Т. 29. — С. 35.:

«… проблема Радона в трёхмерном пространстве скоростей… Амбарцумян дал её решение для двух и трёх измерений в той же форме, что и Радон. Более того, он взял группы звёзд трёх спектральных типов, по 400—500 звёзд в каждой группе, и использовал свои теоретические результаты для получения распределения скоростей из распределения радиальных скоростей…. Это было первое численное обращение преобразования Радона, которое опровергает распространённое представление о том, что компьютерная томография будто бы невозможна без компьютеров. Детали этого вычисления приводятся в статье Амбарцумяна, и они наводят на мысль, что даже в 1936 году компьютерная томография была бы в состоянии оказать содействие, скажем, диагностике опухолей мозга… Кажется очень возможным, что численные методы Амбарцумяна могли бы оказать большую помощь медицине, если бы они были применены в 1936 году.»

Педагогическая деятельность

Научную работу Амбарцумян сочетал с активной педагогической деятельностью. Он — автор первого в СССР учебника «Теоретическая астрофизика» (1939) и соавтор курса «Теоретическая астрофизика» (1952), переведенного на многие языки. С 1931 года читал лекции в Ленинградском университете. В 1934 году основал в Ленинградском университете первую в СССР кафедруастрофизики, которую возглавлял до 1947 года. В 1939—1941 годах был директором обсерватории Ленинградского университета и одновременно, проректором Ленинградского университета по научной части. В 1941—1943 годах был заведующим филиалом этого университета в Елабуге. В 1944 году основал кафедру астрофизики в Ереванском университете. В. А. Амбарцумян создал научные школы в Ленинграде и Бюракане, которые повлияли на развитие многих разделов астрономии. В. А. Амбарцумян — популяризатор науки, автор целого ряда книг и статей по различным проблемам астрофизики.

Научно-организационная деятельность

Амбарцумян был видным организатором науки в Армении, России и на международном уровне. Он был основателем и директором Бюраканской обсерватории, вице-президентом и президентом Академии наук Армянской ССР, членом президиума Академии наук СССР, вице-президентом (1948—1956) и президентом (1961—1963) Международного астрономического союза[2], а затем дважды был избран президентом Международного совета научных союзов (1966—1972). Являлся председателем правления общества «Знание» Армении.

Общественно-политическая деятельность[править | править вики-текст]

В 1940 году Амбарцумян был принят в ряды Коммунистической Партии Советского Союза (КПСС). В 1947 годуАмбарцумян был избран депутатом Верховного Совета Армянской ССР. Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 3—11 созывов (1950—1989) от Армянской ССР[6][7][8][9][10][11][12][13][14]. В Верховный Совет 9 созыва избран от Кироваканского избирательного округа № 754; член Комиссии по иностранным делам Совета Союза[12]. Народный депутат СССР (1989—1990). Амбарцумян был делегатом XIX, XXII—XXV съездов КПСС, в 1989 году был избран делегатом Съезда Народных депутатов СССР. С 1948 по 1989 год Амбарцумян — член Центрального Комитета Коммунистической партии Армении.

Награды и звания

- Дважды Герой Социалистического Труда (1968, 1978)

- Национальный Герой Армении (11 октября 1994)

- Сталинская премия второй степени (1946) — за создание новой теории рассеяния света в мутных средах, изложенной в работах: «Новый способ расчёта рассеяния света в мутной среде», «О рассеянии света атмосферами планет», «К вопросу о диффузном отражении света мутной средой» (1942—1944)

- Сталинская премия первой степени (1950) — за открытие и изучение нового типа звёздных систем («звёздных ассоциаций»), изложенные в серии статей, опубликованных в журналах: «Сообщения Бюраканской обсерватории», «Доклады Академии наук Армянской ССР» и «Астрономический журнал» (1949)

- Государственная премия Российской Федерации (1995)[15] — за цикл работ «Построение динамики звездных систем»

- Государственная премия Армянской ССР (1988)

- Пять орденов Ленина[16] (10 июня 1945, 17 сентября 1958, 17 сентября 1968, 1974, 17 сентября 1978)

- Орден Октябрьской Революции (16 сентября 1983)

- Два ордена Трудового Красного Знамени (21 февраля 1944, 1953)

- Орден «Знак Почёта»

- Орден Почёта (23 декабря 1988)

- Медаль «За трудовую доблесть» (1960)

- Орден «Кирилл и Мефодий» 1 степени (НРБ, 1969)

- Орден Знамени (ВНР, 1975)

- Командор Ордена Заслуг перед Республикой Польша (ПНР, 1973)

- Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1940)

- Премия Жюля Жансена Французского астрономического общества (1956)

- Медаль Кэтрин Брюс Тихоокеанского астрономического общества[17] (1960)

- Медаль Котениуса (1974)

- Заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1968)

- Золотая медаль имени С. И. Вавилова Академии наук СССР (1970)

- Золотая медаль Словацкой академии наук (1970)

- Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова Академии наук СССР (1971)

- Медаль Гельмгольца Германской академии наук в Берлине (1971)

Именем Амбарцумяна названа малая планета (1905 Ambartsumyan), открытая Т. М. Смирновой 14 мая 1972 года в Крымской астрофизической обсерватории.

Именем Амбарцумяна названа Бюраканская астрофизическая обсерватория.

Членство в научных организациях

Амбарцумян был членом следующих научных организаций:

- Академия наук Австрии,

- Академия наук Азербайджана,

- Академия наук Бельгии,

- Академия наук Болгарии (1974),

- Академия наук ГДР,

- Академия наук Грузии,

- Академия наук Дании,

- Академия наук Италии,

- Лондонское королевское общество,

- Академия наук Нидерландов,

- Национальная академия наук США,

- Академия наук Франции,

- Академия наук Швеции,

- Американская академия наук и искусств,[18]

- Индийская национальная академия наук (INSA; 1977).

- Нью-Йоркская академия наук,

- Немецкая академия естествоиспытателей «Леопольдина»,

- Британское королевское астрономическое общество,

- Королевское канадское астрономическое общество,

- Американское астрономическое общество,

- Кембриджское философское общество,

- Лежский университет (почетный доктор),

- Aвстралийский национальный университет,

- Ла-Платский университет,

- Парижский университет,

- Пражский университет,

- Торуньский университет имени Н. Коперника.

Международная премия им. В. А. Амбарцумяна

Указом президента Армении Сержа Саргсяна учреждена международная научная премия имени астрофизика Виктора Амбарцумяна. Премия присуждается за выдающуюся научную работу в астрофизике, а также в примыкающих к ней сферах физики и математики, независимо от гражданской принадлежности ученого. Премия присуждается один раз в два года; первым годом присуждения премии стал 2010 год. Размер премии — 500 тысяч $.[19]

Библиография[править | править вики-текст]

- В. А. Амбарцумян. Научные труды. (В трех томах) / Под ред. В. В. Соболева. — Ер.: Издательство АН Армянской ССР, 1960. — Т. 1, 2.

- В. А. Амбарцумян. Научные труды. (В трех томах) / Под ред. В. В. Соболева. — Ер.: Издательство АН Армянской ССР, 1988. — Т. 3.

- Биография В. А. Амбарцумяна (недоступная ссылка с 05-09-2013 (791 день) — история, копия)

- В. А. Амбарцумян. Философские вопросы науки о вселенной. Сборник докладов, выступлений и статей. — Ер.: Издательство АН Армянской ССР, 1973.

- В. А. Амбарцумян. Эпизоды жизни. — Ер.: Издательство «Гитутюн» НАН РА, 2001.

- Официальный сайт музея В. А. Амбарцумяна в Бюракане

- V. A. Ambartsumian A life in astrophysics: selected papers of Victor Ambartsumian // Allerton Press, Inc.. — 1998.

- Die Sternassoziationen und die Entstehung der Sterne // Akademie-Verlag. — Berlin, 1951.

- Philosophische Probleme der modernen Kosmologie. Deutscher Verlag der Wissenschaften. — Berlin, 1965.

- Probleme der modernen Kosmogonie // Akademie-Verlag. — Berlin, 1980.

- Theoretische Astrophysik. Deutscher Verlag der Wissenschaften. — Berlin, 1957.

Примечания[править | править вики-текст]

- ↑ Перейти к:1 2 data.bnf.fr

- ↑ Перейти к:1 2 3 4 Viktor Amazaspovich Ambartsumian — статья из Энциклопедии Британника

- ↑ Он знал о звездах больше других

- ↑ Математика в СССР за сорок лет (1917—1957). — М.: Физматгиз, 1959. — Т. 1. Обзорные статьи. — С. 757. — 1002 с.

- ↑ В. А. Амбарцумян — Жизнь в науке

- ↑ Список депутатов Верховного Совета СССР 3 созыва

- ↑ Список депутатов Верховного Совета СССР 4 созыва

- ↑ Список депутатов Верховного Совета СССР 5 созыва

- ↑ Список депутатов Верховного Совета СССР 6 созыва

- ↑ Список депутатов Верховного Совета СССР 7 созыва

- ↑ Список депутатов Верховного Совета СССР 8 созыва

- ↑ Перейти к:1 2 Депутаты Верховного Совета СССР. 9 созыв. Издание Президиума Верховного Совета СССР. — М., 1974. — 550 с.

- ↑ Список депутатов Верховного Совета СССР 10 созыва

- ↑ Список депутатов Верховного Совета СССР 11 созыва

- ↑ Указ Президента РФ от 20 июня 1995 № 604

- ↑ Армянская Советская Энциклопедия. — Т. 6.

- ↑ Awarding of Bruce Medal Award of the Bruce Gold Medal to Prof. V. A. Ambartsumian

- ↑ "Book of Members, 1780–2010: Chapter A". American Academy of Arts and Sciences. Retrieved 17 April 2011.

- ↑ Viktor Ambartsumian International Prize

Литература[править | править вики-текст]

- Шахбазян Ю. Л. Амбарцумян: Этапы жизни и научные концепции. — М.: «Молодая гвардия», 2011. — 300 с. — (Жизнь замечательных людей, выпуск 1249). —ISBN 978-5-235-03437-2.

- Храмов Ю. А. Амбарцумян Виктор Амазаспович // Физики: Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Наука, 1983. — С. 13. — 400 с. — 200 000 экз. (в пер.)

Ссылки[править | править вики-текст]

![]() Амбарцумян, Виктор Амазаспович. Сайт «Герои Страны».

Амбарцумян, Виктор Амазаспович. Сайт «Герои Страны».

- Articles d’Ambartsumyan, une partie disponible en ligne,

- Médaille Bruce,

- Médaille Bruce, N. U. Mayall,

- Médaille d’or de la Royal Astronomical Society,

- BAAS 29 (1997) 1466, Garik Israelian,

- JApA 18 (1997) 1, некролог, написанный A. Blaauw, за которым следует статья Субраманьяна Чандрасекара, написанная к 80-летию Амбарцумяна.

- JRASC 90 (1996) 351

- Раздел книги Лорена Грэхэма «Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе», посвященный В. А. Амбарцумяну

- К 100-летию со дня рождения академика В. А. Амбарцумяна // Сайт РАН

- Официальный сайт

Аббасов Мехти Юсиф оглы

Мехти Юсиф оглы́ Абба́сов (азерб. Mehdi Yusif oğlu Abbasov; 1.01.1960 — 13.01.1992) — азербайджанский офицер полиции, старший лейтенант, Национальный герой Азербайджана.

Биография

Родился 1 января 1960 года в Амасийском районе Армянской ССР. С 28 июня 1991 года начал работать в Правоохранительных органах Министерства Внутренних Дел, где дослужился до звания старшего лейтенанта. За заслуги его прозвали «Михайло». Был награждён премией Министерства Внутренних Дел. 13 января 1992 года в боях за пост Меликджан Аббасов участвовал в своём последнем сражении в Карабахской войне, где был ранен в голову и скончался. На момент гибели был холост.

Память

Указом президента Азербайджанской Республики № 831 от 6 июня 1992 года Аббасову Мехти Юсиф оглы было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).

Похоронен на Аллее Шехидов в Баку.

Нурадилов Ханпаша Нурадилович

Ханпаша Нурадилович Нурадилов (чеч. Нурáдан-кIант Нурадилов Хампáша; 6 июля 1922 года, село Минай-Тугай,Дагестанская область, РСФСР — 12 сентября 1942 года, Серафимович, Сталинградская область, РСФСР, СССР) — пулемётчик, командир пулемётного взвода, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Уничтожил более 900 немецких солдат, 7 пулемётных расчетов, взял в плен 14 солдат противника.[1]

Ханпаша Нурадилович Нурадилов (чеч. Нурáдан-кIант Нурадилов Хампáша; 6 июля 1922 года, село Минай-Тугай,Дагестанская область, РСФСР — 12 сентября 1942 года, Серафимович, Сталинградская область, РСФСР, СССР) — пулемётчик, командир пулемётного взвода, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Уничтожил более 900 немецких солдат, 7 пулемётных расчетов, взял в плен 14 солдат противника.[1]

Биография

Родился 6 июля 1922 года в селе Минай-Тугай (ныне село Гамиях Новолакского района Дагестана). По национальности — чеченец.

Во время Великой Отечественной войны служил командиром пулемётного взвода 5-й гвардейской кавдивизии. В первом бою у села Захаровка Нурадилов, оставшись один из своего расчёта, будучи раненым, остановил наступление немецкий войск, уничтожив из своего пулемёта 120 военнослужащих Вермахта. В январе 1942 года при атаке у села Толстого Нурадилов со своим пулемётом выдвинулся вперёд, расчищая путь пехоте. В этом бою он истребил 50 немцев и подавил 4 пулемёта противника. За этот подвиг награждён орденом Красной Звезды и ему присвоено званиесержанта. В феврале 1942 года во время боёв за населённый пункт Шигры расчёт Нурадилова вышел из строя, раненый в руку, он остался за пулемётом и уничтожил до 200 немцев. Весной 1942 года после одного из боёв при наступлении на село Байрак командир эскадрона лично насчитал 300 немецких солдат, сражённых пулемётом Нурадилова. За этот подвиг Ханпаша был награждён орденом Красного Знамени.

В ходе Сталинградской битвы в сентябре 1942 во время боёв в районе города Серафимович Сталинградской областиНурадилов командовал пулемётным взводом. Тяжело раненый, он не оставил боевого оружия, уничтожив 250 немцев и 2 пулемёта. Погиб в этом бою 12 сентября 1942 года.

21 октября 1942 года во фронтовой газете «Красная Армия» вышел материал, посвящённый Нурадилову. В газете говорилось:

| Доблестный рыцарь нашей Отчизны. Бессмертный герой Кавказа, сын солнца, орел орлов, боец Ханпаша Нурадилов, убивший девятьсот двадцать (920) врагов. |

Похоронен на площади в центре станицы Букановская[2] Кумылженского района Волгоградской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года Нурадилову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды

- Герой Советского Союза (17 апреля 1943 года, посмертно)

- Орден Ленина (1943, посмертно)

- Орден Красного Знамени (1942)

- Орден Красной Звезды (1942)

Память

- В мемориальном комплексе на Мамаевом Кургане есть мемориальная плита Ханпаши Нурадилова;

- В апреле 2008 года в селении Гамиях Новолакского района Дагестана был торжественно открыт памятник Х. Нурадилову;

- В 1944 году в СССР была выпущена почтовая марка, посвящённая Х. Нурадилову (ЦФА (ИТЦ) #923; Скотт #947);

- В честь Ханпаши Нурадилова назван Чеченский государственный театр;

- Нурадилово (быв. Дауд-отар) — село в Хасавюртовском районе Дагестана;

- В 1967 году на республиканском конкурсе художественных произведений пьеса Хамидова «Лийрбоцурш» («Бессмертные»), посвящённая подвигу Ханпаши Нурадилова, была отмечена второй премией и дипломом I степени Министерства культуры РСФСР;

- В 1986 году на киностудии «Азербайджанфильм» был снят художественный фильм «В семнадцать мальчишеских лет», повествующий о героизме Ханпаши Нурадилова[3];

- В поздравительной речи ветеранам в 2007 году президент Чеченской республики Рамзан Кадыров напомнил о Нурадилове, отметив, что «подвиг участников Великой Отечественной войны — вечный пример силы духа и дружбы народов — вдохновляет на достижение высоких целей: укрепление могущества нашей Родины — Российской Федерации»[4];

- Улица в Волгограде[5].

- Улица в Балансу.

Культура[править | править вики-текст]

- Ханпаша Нурадилов изображен[6] на панораме «Сталинградская битва».

- Подвигу Ханпаши Нурадилова посвящённая пьеса Абдул-Хамида Хамидова «Лийрбоцурш» («Бессмертные»).

- Поэт Николай Сергеев посвятил Ханпаше Нурадилову поэму «Солнце в крови»[7].

- Поэт Магомет Сулаев в 1943 году написал поэму «Солнце победит», посвящённую Нурадилову.

Примечания

- ↑ В памяти поколений // Страна. Ру

- ↑ Информация о месте захоронения (с фотографией и схемой захоронения) в ОБД Мемориал

- ↑ 17 мальчишеских лет (рус.), kino-teatr.

- ↑ Обращение Рамзана Кадырова к ветеранам

- ↑ «Волгоград-Сити» стал первым домом на улице имени Ханпаши Нурадилова

- ↑ Ханпаша Нурадилов на полотне Музея-панорамы «Сталинградская битва»

- ↑ Поборник правды

Литература

- Лурье Ю. Родом из Дагестана // Филателия СССР. — 1976. — № 3. — С. 50-51.

Ссылки[править | править вики-текст]

![]() Нурадилов, Ханпаша Нурадилович. Сайт «Герои Страны».

Нурадилов, Ханпаша Нурадилович. Сайт «Герои Страны».

- Нурадилов Ханпаша Нурадилович

- В Дагестане открыт мемориал Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову // ВолгаИнформ

- Яременко В. «Они воплотили в себе лучшие черты чеченского народа…» Об участии жителей Чечено-Ингушетии в ВОВ // Полит.ру, 6 мая 2006

- Как два чеченца, два Героя, на берегу одной реки, защищали Родину свою…

Пащенко Иван Васильевич

Иван Васильевич Пащенко (15 февраля 1922, Отрадненский район, Краснодарский край — 16 октября 2014,Ярославль) — лётчик-штурмовик Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник в отставке.

Биография[править | править вики-текст]

Родился в 1922 году в селе Гусаровское[1][2] Отрадненского района Краснодарского края (по другим данным — на хуторе Малинино Тимашевского района[3]) в семье крестьянина. Позднее жил с семьёй в Армавире.

С детства мечтал стать лётчиком. Пытался поступить в военную школу, но был забракован из-за плоскостопия. Окончил два курса конструкторского отделения Таганрогского авиационного техникума. Параллельно занимался в аэроклубе, первый самостоятельный полёт совершил 12 апреля 1940 года на У-2. В Советской Армии с 1940 года. ОкончилМихайловскую военную авиационную школу пилотов в Особом Киевском округе, в 1941 году — Ворошиловградскую военную школу пилотов, в 1944 году — Краснодарское военное авиационное училище лётчиков.

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1944 года. Воевал на Ил-2. Участвовал в Ясско-Кишинёвской,Будапештской, Балатонской и Венской военных операциях. Освобождал Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Австрию. Командир звена 707-го штурмового авиационного полка (189-я штурмовая авиационная дивизия, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт) лейтенант Пащенко к маю 1945 года совершил 130 (100 успешных) боевых вылетов с боевым налётом 109 часов 47 минут, сбросил по войскам, технике и узлам сопротивления противника 38 650 кг бомб, провёл 4 воздушных боя с истребителями противника, сбил два самолёта противника (Ме-109 иФВ-190). Самолёт И. В. Пащенко был подбит 6 раз, в том числе один раз сбит (сел на воду в затопленном в половодье лесу, вытащил своего стрелка Илью Даниловича Добрынина, перевязал и тащил из леса, пока не встретил югославских партизан, отправивших их в госпиталь). Звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизмлейтенанту И. В. Пащенко было присвоено 18 августа 1945 года.

После войны продолжил службу в ВВС, летал на реактивных самолётах МиГ-15 и МиГ-17. В 1950 году окончил лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава, в 1955 году — командный факультет Военно-воздушной академии[4]. Служил в Румынии, Таганроге, Одессе, Прибалтике, ГДР, Тирасполе — начальником штаба 119-й Невельской Краснознамённой ордена Суворова II степени истребительной авиационной дивизии.

В запас уволился в 1973 году в звании полковника. Работал в Тирасполе военруком в училище, председателем комитета ДОСААФ швейной фабрики. В годы перестройки активно участвовал в возрождении Черноморского казачьего войска, в 1990-е годы был выбран его первым атаманом. Во время конфликта в Приднестровье, находясь в этом звании, руководил созданием казачьих подразделений для сохранения территориальной целостности Приднестровья и защиты от националистов; за свою активную позицию был награждён медалью «За оборону Приднестровья».

В 1996 году из-за нестабильности обстановки уехал в Новоуральск к старшей дочери. В октябре 2009 года семья переехала в Ярославль. Был женат, две дочери, двое внуков и внучка, трое правнуков.

Награды и память[править | править вики-текст]

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 28[5] медалями.

Имя Ивана Васильевича Пащенко носит Благодарненская средняя школа № 6 Отрадненского района Краснодарского края, в которой он учился. В Одессе в сквере Героев-лётчиков на 5-й станции Большого Фонтана установлен обелиск, на котором в числе других асов времен Великой Отечественной, прославивших город, вписано и имя Ивана Васильевича Пащенко.

Примечания[править | править вики-текст]

- ↑ Имя на памятнике

- ↑

Пащенко, Иван Васильевич. Сайт «Герои Страны».

Пащенко, Иван Васильевич. Сайт «Герои Страны». - ↑ Школа № 7 «Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Днепровская»

- ↑ Коллектив авторов. История командного факультета Военно-Воздушной академии имени Ю. А. Гагарина / В.Е. Зенков. — Москва: ЗАО СП «Контакт РЛ», 2007 год. — С. 2651. — 368 с. — ISBN 5-902908-02-7.

- ↑ Выучил военную науку на «отлично». ГТРК «Ярославия»

Литература[править | править вики-текст]

- Коллектив авторов. История командного факультета Военно-Воздушной академии имени Ю. А. Гагарина / В.Е. Зенков. — Москва: ЗАО СП «Контакт РЛ», 2007 год. — С. 261. — 368 с. — ISBN 5-902908-02-7.

Ссылки[править | править вики-текст]

Пащенко, Иван Васильевич. Сайт «Герои Страны».

Пащенко, Иван Васильевич. Сайт «Герои Страны».- Озерова Д. Имя на памятнике // Вечерняя Одесса, № 57 (9188), 20 апреля 2010.

- Озерова Д. К персональной дате ветерана // Ярновости. 2010-02-15

- Герои не умирают // Шмелев Н. А. С малых высот. — М.: Воениздат, 1966.

- «Воздушные работники войны» — I, II и III часть // Опубликовано в «НГГ» № 19, 20 от 9-го и 16-го мая 2007 г.

- Скончался Герой Советского Союза Иван Пащенко // Новости Ярославля — Ярославский регион, Валерия Галанова, 17 октября 2014 г.

- В Ярославле скончался Герой Советского Союза Иван Пащенко // Новости Ярославля — Комсомольская Правда в Ярославле, Сергей Хавронин, 17 октября 2014 г.

Джумагулов Эльмурза Биймурзаевич

Эльмурза́ Биймурза́евич (в наградном листе Михаил Борисович[1]) Джумагу́лов; 11 декабря 1921, Карланюрт — 26 сентября 2013, Махачкала) — участник Великой Отечественной войны, танкист, Герой Советского Союза (1944).

Содержание

Биография

Рождение, ранние годы

Родился 11 ноября 1921 года в селе Карланюрт Хасавюртовского округа Дагестанской АССР (ныне Хасавюртовского района Дагестана) в многодетной кумыкской семье (родители Джумагулова имели 15 детей[2]). Получил неполное среднее образование, трудился в колхозе. В 1940 году окончил курсы ветеринарных фельдшеров.

Довоенная биография

Был призван в ряды Красной армии в 1940 году Хасавюртовским райвоенкоматом. Службу проходил в 20-й танковой дивизии 9-го механизированного корпуса, под командованием генерал-майора Константина Рокоссовского. Дивизия дислоцировалась в районе города Новоград-Волынский Житомирской области. В период прохождения службы, Джумагулов выучился на механика-водителя танка Т-26. На этой должности Джумагулова застало начало Великой Отечественной войны.

Участие в Великой Отечественной войне

За время войны побывал механиком-водителем, затем командиром танка, и командиром танкового взвода. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. Воевал на Юго-Западном, Ленинградском, Западном, Брянском, Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронтах. Участвовал:

- в оборонительных боях на Украине, в том числе в танковом сражении в районе города Дубно, в контрударах в районе городов Новоград-Волынский, Малин, в бою в районе города Шлиссельбург — в 1941 году;

- в боях в районе посёлка Новосиль Орловской области — в 1942;

- в Воронежско-Касторненской операции, в боях на Курской дуге, в том числе в обороне города Малоархангельск и освобождении станции Змиёвка, в Брянской и Гомельско-Речицкой операциях, в том числе в освобождении посёлков Суземка, Злынка, города Гомель, в боях юго-восточнее города Жлобин — в 1943;

- в боях на реке Днепр в районе города Рогачёв, в Белорусской операции, в том числе в освобождении города Бобруйск — в 1944.

Член ВКП(б) с 1944 года.

Подвиг Героя

24 июня 1944 года два танка из взвода старшего лейтенанта Джумагулова первыми форсировали реку Друть в районе западнее Рогачёва и на 8 километров проникли вглубь немецкой оборонительной линии, уничтожая по пути проволочные заграждения и расчищая путь пехоте. Утюжа траншеи и уничтожая вражескую пехоту и технику, преодолевая одну за другой оборонительные линии противника, два танка Т-34 под командованием Джумагулова быстро продвинулись в глубину вражеской обороны. Им удалось перерезать шоссе Рогачёв — Бобруйск. В ходе боя на шоссе экипажи двух танков уничтожили около 100 солдат, офицеров противника, 3 батареи противотанковой обороны, а танк Джумагулова был подбит. Джумагулов был ранен и получил тяжёлые ожоги, но несмотря на это, он и экипаж танка, вооружившись автоматами, гранатами, бросились в траншею противника и вступили в рукопашный бой с немецкими автоматчиками. Танкисты, перекрыв движение по шоссе, продержались до подхода стрелковых подразделений и основных сил полка, чем способствовали успешному наступлению частей на Бобруйск, в районе которого была в конечном итоге окружена крупная гитлеровская группировка. За мужество и героизм старший лейтенант Джумагулов был представлен к званию Героя Советского Союза[3].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Джумагулову Эльмурзе Биймурзаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4497).

После войны

В 1945 году окончил Ленинградскую высшую бронетанковую школу, в 1958 году — Курсы усовершенствования офицерского состава. В послевоенное время судьба Джумагулова тоже оказалась связанной с воинской службой. С 1958 года он возглавлял военные комиссариаты Кизилюртовского, Бабаюртовского, Хасавюртовского районов Республики Дагестан, а после выхода в запас в 1973 году, работал председателем сельского Совета депутатов в родном селении Карланюрт. Проживал в городе Хасавюрт.

В апреле 2010 года, в интервью корреспонденту журнала «Ас-Салам» рассказывая про военные годы сказал «Многое пришлось увидеть и испытать за эти годы, К смерти привыкаешь, перестаёшь её бояться. Война — это тяжёлая работа, которая часто забирает жизнь. Нам помогала вера в нашу правоту, мы знали, что защищаем свой дом»[2].

Скончался 26 сентября 2013 года на 92-м году жизни[4] в Махачкале.

Достижения

| Танк-памятник Т-72 в Хасавюрте..Архивировано из первоисточника 16 июля 2012. | |

За время Великой Отечественной Войны Джумагулов со своим экипажем принял участие в 50-ти танковых атаках, подбил 15 танков, уничтожил 8 самоходных орудий и десятки орудий противника[3]. В боях четырежды был ранен. Помимо звезды Героя награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями. Почётный гражданин города Рогачёв. Его имя носят школы в селе Аксай и в городе Хасавюрт. Подвигу героя кумыкские писатели (Аткай, Гебек Конакбиев и др.) посвятили несколько книг. В честь Джумагулова в городе Хасавюрте по инициативе администрации установлен памятник (танк «Т-72»).

Библиография

- Джумагулов Эльмурза // Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.: Воспоминания участников. — Махачкала, 1960. — С. 389—395.

- Джумагулов Э. Боевые будни экипажа: воспоминания Героя Советского Союза/ Э. Джумагулов// Дружба. — 1967. — 10 сентября.

- Поэт А. Керимов посвятил Джумагулову стихотворение под названием «Легендарный танкист»[5].

См. также

Примечания

- ↑ Сканированная копия оригинала наградного листа. Страницы: 1. Архивировано из первоисточника 10 июня 2012. 2. Архивировано из первоисточника 10 июня 2012.

- ↑ Перейти к:1 2 Абдул-Азиз Мичигишев. Последние герои войны. Ас-Салам (30 апреля 2010). Архивировано из первоисточника 16 июля 2012.

- ↑ Перейти к:1 2

Джумагулов, Эльмурза Биймурзаевич. Сайт «Герои Страны».

Джумагулов, Эльмурза Биймурзаевич. Сайт «Герои Страны». - ↑ На 92-м году жизни скончался Э. Джумагулов // РИА Дагестан.

- ↑ Керимов А. Легендарный танкист; Танк на пьедестале: стихи, посвящённые Герою Советского Союза/ А. Керимов// Дагестанская правда. — 2009. — 30 апреля.

Ахсаров Энвер Бимболатович

Ахса́ров Энве́р Бимбола́тович (9 (24) ноября 1915 или 10 октября 1916 (на памятнике) — 15 февраля 1943) — Герой Советского Союза, майор, уроженец села Зильги Северной Осетии, командир 227 стрелкового полка, 183-й дивизииВоронежского фронта.

Биография

В ходе Харьковской наступательной операции полк под его управлением, преодолевая упорное сопротивление противника, овладел рядом опорных пунктов и обеспечил продвижение дивизии к Харькову.

Энвер Ахсаров погиб в бою 15 февраля 1943 года. Похоронен в Харькове.

Награды

- Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года (посмертно) за умелое руководство действиями полка и уничтожение живой силы и техники противника.

- Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями.

Память

- В родном селе Энверу Ахсарову установлен памятник.

- Его именем названа улица в Харькове. На торце дома номер 18 по улице Ахсарова в Харькове установленамемориальная доска Энверу Бимболатовичу Ахсарову.

См. также

Ссылки

![]() Ахсаров Энвер Бимболатович. Сайт «Герои Страны».

Ахсаров Энвер Бимболатович. Сайт «Герои Страны».

Абаев Ахсарбек Магометович

Содержание

Юность[править | править вики-текст]

Родился в селе Христиановское Горской АССР (ныне город Дигора в Северной Осетии) в семье крестьянина.Осетин-дигорец. Окончил начальную школу. Работал в колхозе.

Военные заслуги[править | править вики-текст]

В августе 1942 года призван в ряды Красной Армии. Воевал на Северо-Кавказском фронте. За боевые подвиги в ходе битвы за Кавказ был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа», повышен в звании до гвардии сержанта.

3 ноября 1943 года командир отделения 6-го гвардейского стрелкового полка комсомолец гвардии сержант А. М. Абаев в бою за расширение плацдарма на Керченском полуострове в районе селения Маяк, ныне в черте города Керчь, под сильным ружейно-пулемётным огнём противника первым поднялся в атаку. Воодушевлённые примером командира, гвардейцы ворвались в расположение врага и выбили его из окопов. В этом бою гвардии сержант А. М. Абаев уничтожил 40 и захватил в плен 6 нацистов, обеспечив успех подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Керченского пролива, захвате и удержании плацдарма гвардии сержанту Ахсарбеку Магометовичу Абаеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»(№ 4934).

После войны[править | править вики-текст]

В 1945 году А. М. Абаев демобилизовался. В 1947 году окончил Орджоникидзевский железнодорожный техникум. Жил и работал в городе Дигора. Член КПСС с 1970 года. Умер 13 мая 1982 года.

Память[править | править вики-текст]

- Имя героя носил пионерский отряд школы-интерната села Мацута Ирафского района Северной Осетии.

См. также[править | править вики-текст]

Примечания[править | править вики-текст]

- ↑ Наградной лист Абаева Акшарбека Магометовича (страница 1). Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Проверено 26 января 2012. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012.

Литература[править | править вики-текст]

- Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — 911 с. —100 000 экз. — ISBN отс., Рег. № в РКП 87-95382.

Ссылки[править | править вики-текст]

Абаев, Ахсарбек Магометович. Сайт «Герои Страны».

Абаев, Ахсарбек Магометович. Сайт «Герои Страны».- А. М. Абаев на сайте «Информагентство „ОСинформ“»

@Байсангур Беноевский

Содержание

Биография

Родился в 1794 году в чеченском ауле Беной[1], в семье крестьянина Баршкъи из рода Эди. О его жизни до 1830-хгодов ничего не известно.

Когда Гази-Мухаммад был провозглашён имамом, примкнул к его движению. Аул Беной стал опорой Гази-Мухаммада в Чечне[1]. Историк М. Н. Чичаговой писала об этом:

«Жители этого аула, окружённого лесными дебрями, всегда отличались непокорностью и не скрывали своей ненависти к русским. Они охотно оказали гостеприимство Шамилю»— «Шамиль на Кавказе и в России»[2]

Потерял в боях сперва глаз и руку, затем (в 1847 году) ногу, однако продолжал воевать, привязываясь к коню.[3]

Наиб имама Шамиля

В то время как Шамиль ушёл в Дагестан с остатками преданных ему воинов, Байсангур скрывался в лесах Чечни со своим отрядом и не прекратил сопротивление войскам Российской империи даже после того как Шамиль был пленён и перевезен в Калугу.

8 мая 1860 году Байсангур и бывшие наибы Шамиля Ума Дуев и Атаби Атаев подняли новое восстание в Чечне. В июне того же года отряд Байсангура и Солтамурада нанес поражение войскам русского генерал-майора Мусы Кундухова в бою около местечка Пхачу. Повстанцы Атаби Атаева блокировали укрепление Евдокимовское, а отряд Умы Дуева освободил от русских аулы Аргунского ущелья. Общие силы повстанцев достигали в тот момент 1500 человек. В ноябре против них были двинуты 8 сотен казаков, 9 батальонов пехоты, 4 стрелковые роты и 9 орудий.

Пленение и казнь

В начале 1861 года в Горную Чечню выступили отряды: из Майртупа — генерал-майора Мусы Кундухова, из Хаби-Шовдана — полковника Головачева, из крепостиВедено — подполковника Орцу Чермоева. 9 января они соединились у аула Белгатой под общим начальством Кундухова. В течение второй половины января Кундухов разрушил 15 горных чеченских аулов, выселив жителей на равнину. Восстание было подавлено. Байсангур с несколькими приближенными укрылся в районе аула Беной. 17 февраля в стычке у местечка Бена-дук под Беноем под Байсангуром был убит конь (к которому был привязан одноногий Байсангур), и он попал в плен вместе со своими сыновьями. Они были заключены в Хасавюртовскую тюрьму и преданы военно-полевому суду. Согласно источнику из РГВИА,

| раненый Байсангур и 4 его сподвижника были взяты в плен[1][4] |

1 марта 1861 года Байсангур Беноевский был приговорен к повешению по приговору военно-полевого суда, состоявшегося по приказу генерал-майораП. И. Кемпферта. Казнь состоялась на площади Хасавюрта, на том месте, где позднее была построена православная церковь[1]. Байсангур сам соскочил с табуретки, не дожидаясь, когда это сделает вызванный из толпы за деньги палач-доброволец[5]. Байсангура похоронили на одном из кладбищ близ аула Кешень-Аух[6]. Другие участники восстания, в том числе сыновья Байсангура Алхазур и Тахир, были сосланы в Сибирь.

Память

Отражение в массовой культуре

- Первый командир батальона спецназначения ГРУ ГШ РФ «Запад», герой России Саид-Магомед Какиев, также потерявший в боях глаз и руку, использовал в работе позывной "Байсангур".

- Чеченский бард Тимур Муцураев посвятил песню Байсангуру с одноименным названием[8], а также песню, в которой фигурирует Байсангур, посвященную оборонеГуниба. Также имеется другая песня «Гуниб», исполняемая Имамом Алимсултановым под акустическую гитару.

- ↑ Перейти к:1 2 3 4 5 6 Гапуров Ш. А., Ахмадов Ш. Б., Багаев М. Х., Хасбулатов А. И. Глава XXIII. народно-освободительное движение в Чечне в 60-90 гг. XIX в. § 1. Вооружённое восстание в 1860-1861 гг. // История Чечни с древнейших времен до наших дней. Том I. История Чечени с древнейших времен до конца XIX века. / Под ред. М. М. Ибрагимова. — 2-е изд., испр.,. — Грозный: ГУП «Книжное издательство», 2008. — Т. 1. — С. 685-695. — 828 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-98896-103-1.

- ↑ М. Н. Чичагова (1889), «Шамиль на Кавказе и в России», Спб., с. 59

- ↑ Собар.org. Байсангур Беноевский - Нохчалла.com - Чечня, чеченцы, обычаи, традиции, история и многое другое. nohchalla.com. Проверено 7 сентября 2015.

- ↑ РГВИА. ф.ВУА. Д.6684, л.10

- ↑ XIX ВЕК — Чечня, чеченцы, обычаи, традиции, история и многое другое.

- ↑ Бесстрашный Байсангур

- ↑ Почтовые индексы России

- ↑ Байсангур Беноевский (рус.). You Tube. Проверено 10 ноября 2012.

Ссылки

- Байсангур Беноевский

- Чеченские хроники. ЖЗЛ. Байсангур Беноевский

- Человек из камня. Байсангур Беноевский на YouTube

- Саакашвили в ООН про Чеченца Байсангура Беноевского и Шамиля на YouTube

- Байсангур Беноевский

@Яхогоев Михаил Ардошукович

Содержание

Биография

Родился 15 сентября 1919 года в селе Псыгансу Урванского района КБАССР.

В Красной Армии служил с 1939 года — служил на Дальнем Востоке. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

В 1939 году Ардашуко Яхогоев проводил на службу в армию своего сына Михаила. Многие его сверстники из родного села Псыгансу завидовали железному здоровью Михаила, его широким плечам. Провожая друга в армию, они и не предполагали, что этот скромный и простой кабардинский паренек прославит Кабардино-Балкарию, а имя его в многотомной «Истории Великой Отечественной войны» будет стоять рядом с именами отважных воинов нашей армии, преумноживших славу советского оружия.

Советская Армия стала для Михаила Яхогоева школой мужества и носимого мастерства. Там он получил настоящую закалку и хорошо осознал, что народ доверил ему оружие для защиты самого дорогого — великой Родины. И Михаил с честью оправдал это доверие. Он был одним им тех, кто первым грудью встретил яростный натиск немецко-фашистских захватчиков на западных рубежах страны. И в каждом из сражений, в которых ему довелось участвовать, он проявил героизм, самоотверженность, находчивость, инициативу, волю к победе.

Особенно памятны Яхогоеву тяжелые бои на Курско-Орловской дуге. Михаил был тогда связистом минометной батареи 360-го стрелкового полка. Огромное значение в этих условиях имела бесперебойная связь. И Михаил Яхогоев обеспечивал её. Под гул разрывов и ноющий свист бомб в самые жаркие моменты боя переползал он от воронки к воронке, тесно прижимаясь к вздыбленной земле, и тащил за собой тяжелую катушку с проводом. Следил за исправностью линии, устранял обрывы и снова возвращался на наблюдательный пункт батареи.

Часто бывало и так, что, восстанавливая поврежденную линию связи, Михаил автоматными очередями расчищал себе путь на огневые позиции батареи и на наблюдательный пункт, сам доставлял боевые донесения. А когда часть перешла в наступление, Яхогоев участвовал в нём не только как связист, но и с оружием в руках сражался вместе с товарищами.

Немало боевых подвигов в военной биографии Михаила Яхогоева. Так, после форсирования Десны наши части натолкнулись на численно превосходящие силы противника, крепко засевшего в деревне Оболонье. Разгорелся ожесточенный бой. Отважный связист М. Яхогоев, ставший к этому времени старшим телефонистом батареи 120-миллиметровых минометов, снова показал себя настоящим героем. Своевременно установив связь, Яхогоев все время, пока продолжался бой, следил за исправностью линии, несмотря на ураганный огонь.

Три раза, пренебрегая опасностью, он исправлял повреждения, благодаря чему минометная батарея успешно подавляла огневые точки противника, помогая нашей пехоте продвигаться вперед. В четвёртый раз он столкнулся с пятью вражескими солдатами и вступил с ними в бой, из которого вышел победителем. Минометная батарея снова открыла губительный огонь по фашистам.

Ветреной осенней ночью 1943 года 360-й стрелковый полк с марша вышел к Днепру. Угрюмо молчал правый берег Днепра. Необходима была разведка. Вызвался идти Михаил Яхогоев, закаленный и опытный воин. В лодке, случайно найденной в прибрежных кустах, М. Яхогоев с несколькими пехотинцами ночью переправился на правый берег Днепра, недалеко от деревни Заречье. Разведав места высадки, огневые точки противника и цели для батареи, М. Яхогоев со своими товарищами вернулся на левый берег с ценными сведениями. Сразу же была организована переправа через Днепр, чтобы захватить плацдарм. Минометная батарея также получила приказ форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу. Шесть раз переправлялся Михаил через широкую реку, перевозя бойцов и боеприпасы. Противник обнаружил наших бойцов, когда батарея ещё полностью не закончила переправу. Смельчакам, которые высадились первыми, пришлось отражать яростную атаку врага, обеспечивая остальным переправу. Но немцам не удалось сбросить советских минометчиков с маленького пятачка.

Михаил не только участвовал в отражении неоднократных атак, по и восемь раз под сильным огнем устранял повреждения линии связи. За этот подвиг Михаилу Ардашуковичу Яхогоеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

М. А. Яхогоев принимал участие в боях за Киев, в Корсунь-Шевченковской операции, громил врага под Белой Церковью и Уманью. И куда бы ни забрасывала его судьба — везде он был для товарищей примером верного и честного служения Родине.

Пройдя трудный, но славный путь по дорогам войны, М. А. Яхогоев через всю свою жизнь пронес святое любви к Родине и ненависть к её врагам. День Победы он встретил в Австрийских Альпах. Как всем наиболее отличившимся воинам, ему выпала честь быть участником Парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве.[2]

После войны жил в Нальчике. Работал на предприятиях сельского хозяйства и промышленности, в частности был инженером управления «Каббалкводстрой». Избирался депутатом Верховного Совета КБАССР двух созывов.

Награды

- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза:

- Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза,

- Орден Ленина.

- Орден Отечественной войны I степени.

- Медали, в числе которых «За доблестный труд».

Память

- В Нальчике именем Героя названа улица.[4]

- В селе Псыгансу имя М. А. Яхогоева носит школа.[5]

- В Нарткале проходит открытое первенство КБР по картингу, посвященное памяти Героя Советского Союза — Михаила Яхогоева.

Источники

- Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/. — 863 с. —100 000 экз. — ISBN 5-203-00536-2.

Примечания

- ↑ Ныне Урванский район, Кабардино-Балкария, Россия

- ↑ Михаил Ардашукович Яхогоев (К 90-летию со дня рождения)

- ↑ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ — ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ

- ↑ Кабардино-Балкария, Нальчик, улица Михаила Яхогоева

- ↑ МОУ СОШ № 1 с. ПСЫГАНСУ им. героя Советского Союза М. А. Яхогоева

Ссылки

![]() Яхогоев, Михаил Ардошукович. Сайт «Герои Страны».

Яхогоев, Михаил Ардошукович. Сайт «Герои Страны».